어린 시절 나의 집은 작은 흙벽돌 집이었다. 마당이 넓어 엄마는 마당의 한쪽에 구멍이 세 개 난 시멘트 벽돌을 쌓아 화단을 만들었다. 그곳에는 철마다 다른 꽃들이 피어났다. 봄에는 색이 다른 채송화들이 벽돌 구멍 사이사이로 작고 여린 몸뚱이지만 누구에게도 존재감이 뒤지지 않는 모습으로 피었으며, 여름에는 손톱을 붉게 물들이던 봉선화와 백일홍 그리고 키가 크고 붉은 칸나꽃, 꿀을 쪽쪽 빨아먹을 수 있던 샐비어가 늘 피어 있었다. 집 뒤뜰로 가는 길목에는 코스모스 숲이 있었다.

나는 시간이 날 적마다 코스모스의 향기에 취하여 꽃들과 벌들의 움직이는 모습이 신기해 한참을 들여다보곤 했다. 코스모스 뒤에는 커다란 해바라기 있었다. 태양을 향해 움직이는 해바라기의 뜨거운 여름과 가을을 알리는 코스모스가 함께 공존하던 시기가 되면 나는 늘 코스코스의 꽃봉오리를 꼭꼭 눌러댔다. 툭하고 터지며 나오던 꽃물의 향기가 주던 그 싱그러움을 참으로 좋아했었다.

남들은 벽돌집에 살고 있었으나 나의 집이 흙벽돌집이라고 해서 부끄럽지 않았다. 왜냐하면 우리 집은 늘 다른 가족들보다 더 많은 대화를 나누고 사랑이 가득했던 집이었고 무엇보다도 화단의 꽃들을 바라보고 있는 일들이 나에겐 매우 행복했기 때문이다.

|

| ▲<저녁:붉은나무/몬드리안/70x99cm/oil on canvas/1908/헤이그 시립미술관> |

지금의 사람들은 과거와 달리 내가 살고 싶은 모양이 아닌 건설회사에서 만들어준 아파트에 사는 것이 일반화돼 있어 자신만의 개성이 사라진 지 오래됐다. 그러니까 같은 형태의 구조를 가진 그런 집 말이다. 정형화된 집에도 다른 것이 하나 있다면, 그 속에 들어 있는 가족의 이야기 그리고 장식적인 부분이 다르다는 것을 들 수 있다. 이렇게 정형화된 구조는 가족의 대화를 단절시키고 개인의 생활에 충실하도록 유도한다는 아쉬운 점을 가지고 있다고 나는 생각한다.

그리고 똑같은 구조의 집이지만 인테리어를 어떻게 하느냐에 따라 집의 분위기가 달라진다. 그러나 그 본질에 있어 내가 원하는 삶을 살아가도록 만든 자유로운 집과는 사뭇 다르다는 것을 우리는 잊고 살아가는 느낌이다.

나 또한 아파트에 살고 있으며 옆집과는 내 집은 다르다고 착각하며 살고 있으니 말이다. 정형화된 아파트에 대해서는 다들 알겠지만 나는 그 닭장 같이 똑같은 집이 싫다 하고 어른들은 자주 말하신다. 그러나 여기 하늘을 향해 치솟은 뉴욕의 마천루에 푹 빠져 있던 한 화가가 있다. 그가 바로 누구나 한 번쯤 들어 보았을 이름인 '피트 몬드리안((Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan1872-1944)이다.

|

▲ Museum, Madrid, Spain> |

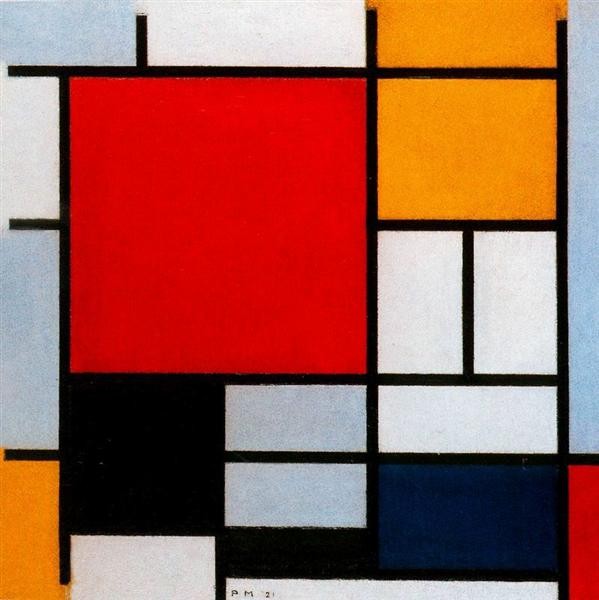

1910년대의 활발한 탐구를 거친 추상회화는 1920년대에 이르러 유럽 전역에서 보편적으로 인정받은 조형적 언어가 됐다. 이에 몬드리안은 회화는 더 이상 자연에 종속된 것이 아니라는 탈자연화(denatralized)를 주장하며 '신조형주의'라는 새로운 회화의 장르를 개척하게 된다.

신조형주의란 자연의 재현적 요소를 제거하고 순수한 추상에 이르러야 한다는 것이다. 몬드리안은 큐비즘의 입체주의를 거쳐 1차 세계대전을 겪은 유럽인들의 유토피아의 희망을 적용시키면서 극단적으로 감축되는 순수 형태의 기하학적인 추상회화를 지향한 대표적인 화가다.

몬드리안은 네덜란드에서 태어났으며, 크리스천 계통의 학교에서 근무하던 아버지의 엄격한 교육, 냉철한 사고, 금욕적이고 절제된 생활태도 등은 그의 성격 형성에 지대한 영향을 미친 것은 사실이다.

그는 화가가 되기 위해 아버지의 반대를 무릅쓰고 1892년 암스테르담의 미술 아카데미에 입학한다. 초기에는 자연적 사실주의 양식을 수용하는 그림을 그렸으나, 1908년<저녁:붉은나무>를 암스테르담 시립 미술관에 전시회를 열며 이 전시회를 통해 사실주의적 경향(탈자연화)에서 완전히 벗어나게 됐다.

나무둥치를 따라 빨갛게 작열하면서 그물망처럼 엉켜 공간으로 뻗어나가는 나뭇가지는 화면을 기하학적으로 분할하고 격렬한 에너지를 내뿜는 듯하다. 그는 하나의 사물을 선택하여 수평과 수직 구조의 단순하고 간략한 형태의 언어를 탐구했다.

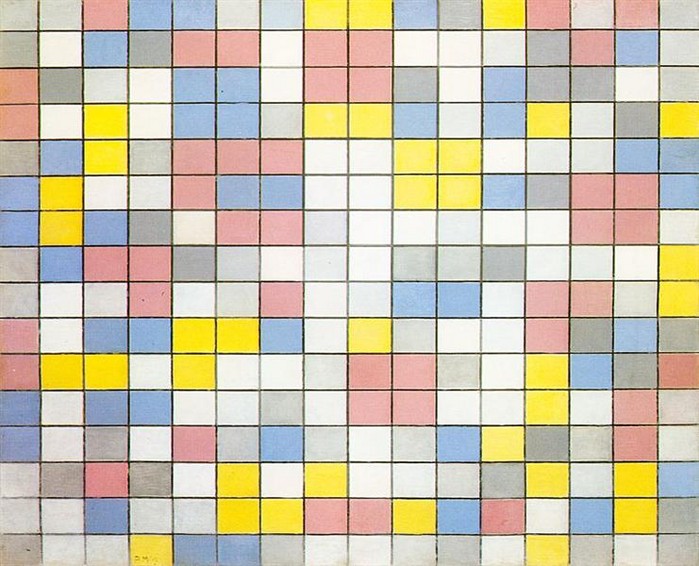

|

▲<격자무늬구성No 9:밝은색 색채의 바둑판 무늬/86x106cm/ oil on canvas/1919/헤이그시립미술관> |

이는 자연적 개념에서 벗어난 회화의 법칙에서 공간은 형태가 되고 평면이어야 한다는 확고한 신념을 보여 주는 것이다.

몬드리안은 1919년 파리에 정착하며 '신조형주의'라는 책자를 발간했다. 그의 에세이에는 비자연·비개별성·절대성 그리고 표현의 강렬한 힘을 선언하면서 회화의 요소를 일직선과 수직선 그리고 세 가지 기본색인 빨강·파랑·노랑 그리고 무채색으로 제한시키고 이것을 사실성의 참다운 시각이라고 주장했다.

몬드리안에게 있어 직각은 두 운동(수평과 수직선)의 변할 수 없는 대립이고 서로를 중화시키는 다양한 운동의 완전한 평형을 나타내기 때문에 수평과 수직선은 직각으로 만나야 했으며, 자연의 외형을 환기시키는 모든 대상을 제거하고 수평선 그리고 수직선의 만남이 만드는 사각형의 형태들과 색채의 상호반응을 연구했다.

몬드리안이 자란 곳은 네덜란드다. 네덜란드는 지리상 바다로 둘러싸여 있는 곳으로, 그는 이곳에서 바다와 하늘이 만나는 수평선과 파도의 변덕스러운 리듬을 +와 -로 보았고 이것을 표현하는데 있어 수직선과 직각을 적용시킨 것이다.

|

▲<빨강,검정,파랑과 노랑의 마름모꼴 구성/77x77cm/ oil on canvas/1925/개인소장> |

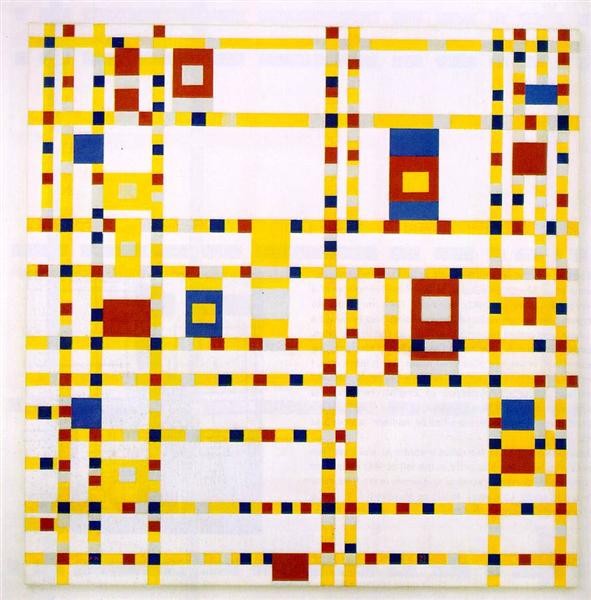

몬드리안은 1940년경 2차 대전을 피해 뉴욕으로 망명하며 말년을 보냈다. 그는 유럽의 도시 어디에서나 전통에 지배당하고 있는 곡선의 건축, 녹색의 공원 등에 염증을 느꼈다. 그러나 뉴욕에 도착한 몬드리안은 풀 한 포기 없이 기하학적 질서를 하늘로 뻗치고 있는 뉴욕에 찬탄(讚歎)하며 심리적 안정감을 느끼기 시작했다.

이후 그는 추상화의 과정에서 대도시를 주목했으며 마천루는 자연을 정복하는 인간의 지배같이 받아들여졌다. 그가 뉴욕에서 제작한 시리즈 작품인 '부기우기'라는 제목이 말해 주듯이 음악적 리듬을 시각적으로 전달하고 있다.

부기우기란, 블루스에서 파생된 재즈 음악의 한 형식으로 끊임없이 저음의 리듬이 계속되며 간단한 멜로디가 몇 번이고 화려하게 변주되는 곡으로, 1920년대 후반에 시카고의 흑인 피아니스트에 의해 흑인 사이에서 유행했던 음악의 한 종류다.

몬드리안에게 있어 대도시에서의 미는 더 수학적으로 표현되기 때문에 변덕스러운 자연은 직선의 절제와 균형의 보편성으로 전환돼 있다. 그가 뉴욕에서 느끼는 해방감·자유·편안함은 화면에서 검은 선을 사라지게 했으며, 화면을 더 다이나믹하고 활성화해 음악적 리듬감을 강조하며 더욱 변화시킨 것이다.

유럽의 도시보다 더 발랄하고 한층 더 자유로운 분위기를 가진 뉴욕이라는 대형 도시의 마천루에게 그는 무한한 내면의 해방감을 느끼게 되면서 부기우기 시리즈는 음악적 리듬감을 시각적으로 전달하고 있는 것이다.

|

| ▲<브로드웨이 부기우기/127x127cm/oil on canvas/1942-43/뉴욕 현대미술관> |

오늘은 살아가며 한 번쯤은 누구나 마주했을 것이며, 조금은 어려울 수도 있는 몬드리안의 작품에 대해 알아봤다. 독자들에게 조금 더 쉬운 언어로 표현하고자 햇기에 당시의 유행하던 신지학과 드 스틸의 반되스버그에 대해서는 생략했다.

그리고 중요한 것은 집, 즉 가정이란 흙벽돌 집이든 고층의 마천루이든 그곳에서 내가 어떻게 살아가고, 무엇을 창조하며 나를 어떠한 모습으로 만들어 나아가는 것이라는 것이다.

아무리 대리석이 깔린 집이라도 들어가는 것이 고역인 사치성 지옥(?)이 있을 수 있고, 지하 단칸방이라도 내 집이라는 개념으로 두 다리를 쭉 뻗고 햇살이 거꾸로 들어오는 방에서만이 느낄 수 있는 운치(?)를 즐기는 이들도 있을 수 있다. 누군가의 방해를 받지 않고 내 두 다리와 나의 마음을 편히 있을 수 있는 곳. 그곳이라면 나의 집이라면 우리는 더없이 행복할 것이라고 생각해 본다.

아트에세이스트 Celine

[저작권자ⓒ 세계로컬타임즈. 무단전재-재배포 금지]