|

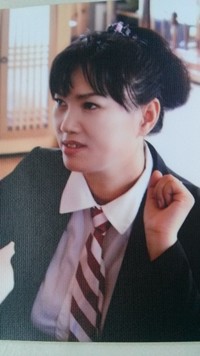

| ▲시인, 칼럼니스트 |

서울로 가는 고속도로 휴게소에 차를 세운다. 커피 한 잔의 휴식을 위해서다. 요즘 억 소리 난다는 고급 세단 한 대가 내 차 옆으로 들어선다. 그 옆자리에 노란 병아리 색 경차가 들어와 세단 옆에 나란히 세운다. 부부로 보이는 젊은 두 사람이 고급 세단에서 내린다. 노블레스한 모습이지만 표정은 어두워 보인다.

그러나 병아리 색 경차의 문이 열리고 아이들의 청량한 웃음소리가 주변을 환기시킨다. 세 네 살배기 아이부터 4명의 자녀들을 데리고 차에서 내리는 중년의 부부가 세상 부러울 것 없어 보인다. 이 순간 물질로 행불행을 논할 일은 아니란 생각이 든다.

어느 시대나 부자와 가난한자는 존재했다. 현실적으로 빈부격차가 없는 사회는 불가능하기 때문이다. 돈이 돈을 벌어주는 방식이 존재하는 한 극복될 수 없는 일이겠다. 특히 도농 간의 소득 격차는 말 할 것도 없다. 평균만 해도 잘 살아가는 평균의 시대는 이제 오지 않을 것 같다. 농사를 짓는 농가들의 소득 격차는 참으로 심각한 수준이라고 한다. 지난해 한국농촌경제연구원에 따르면 우리나라 농가의 연소득은 1000만 원 미만 가구가 무려 27%라고 한다. 고령화된 농촌에서 1000만 원도 안 되는 소득은 곧 노인 빈곤으로 이어지는 결과를 초래할 수 있다.

정부나 지자체가 적극적으로 개입해야 하는 이유가 여기에 있다. 소득 격차에서 오는 양극단을 아우르며 기회가 주어지면 언제라도 집단 간의 이동이 가능할 수 있도록 조율하며 정책으로서 최소한의 길을 만들어야 한다. 그러한 맥락에서 각 지자체에서 추진한 ‘농어민수당’ 정책은 긍정 평가할만한 일이다. 저소득 농어가에 매년 일정금액을 지급하게 되는 이 정책은 지자체가 도민을 보듬어 안는 가슴 따뜻한 정책이다. 이는 자칫 ‘표퓰리즘’으로 비칠 우려도 있지만 고령화된 농촌과 어촌의 현실에서 찾은 정책이었을 것이다.

빈부 격차는 산업화시대 이후부터 극명하게 인식되면서 문제가 됐다. 상대적 박탈감에서 비롯된 사회적 갈등이 그것이다. 지구 역사상 가난한 사람이 사회적으로 존경 받았던 시대도 있었다고 하니 가난이 죄는 아닐 터이다.

‘성장 지상주의는 사회를 병들게 한다.’고 주장했던 체코의 경제학자 토마스 세들라치크의 주장에 귀를 기울여 봐야할 일이다. 부자라고 해서 반드시 행복한 것은 아닐 것이다. 우선 타인과 나를 비교하는 마음부터 걷어내 보자. 그리고 개인의 삶을 좀 더 살뜰히 들여다보면 가진 자나 못가진 자나 별반 다르지 않음을 알게 될 것이다. 부디 물질의 권력이 사라지고 사람 사는 세상에 사람이 힘이고 가치이기를 소망한다.

[저작권자ⓒ 세계로컬타임즈. 무단전재-재배포 금지]