생활 법령 및 행정 용어·서식에 성차별 단어 사용 여전

서울시 여성가족재단, ‘성평등 언어사전 시즌3’ 발표

|

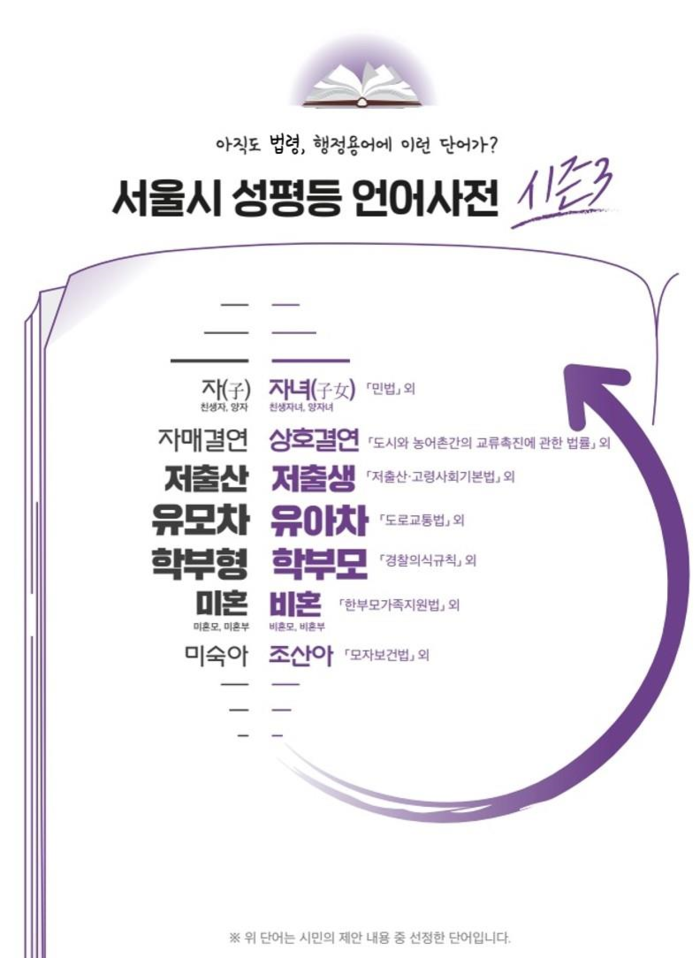

| ▲성평등 언어사전 시즌3 표지. (자료=서울시 제공) |

[세계로컬타임즈 이효진 기자] ‘학부형·저출산·양자·유모차·미혼모·첩·유흥접객원·편부·편모…’

아직도 법령 등에서 아무렇지 않게 사용되고 있는 많은 단어들. 하지만 이런 말들 속에 성차별이 있음을 아는 사람들이 얼마나 될까.

크게 보면 한국은 성평등이라는 인식을 아직도 가지지 못한 면이 많은 듯 하다.

학교·직장·가정·지역사회·미디어 등에서 바뀌거나 사용하지 않고 있는 성차별적 단어들이 왜 법령·행정용어와 서식에는 여전히 고스란히 남아있는 것일까?

서울시여성가족재단은 성평등주간(9.1.~9.7)을 맞아 우리의 생활과 밀접하게 연관된 법령·행정 용어와 서식에 아직도 남아있는 성차별 언어(단어)를 시민의 제안으로 바꿔본 ‘서울시 성평등 언어사전 시즌3’ 결과를 발표했다.

2018년부터 시작된 성평등 언어시즌은 ‘서울시 성평등 언어사전’ 시즌1(2018년), 시즌2(2019년)에 각각 10개씩 성평등 단어를 발표했다.

이번 ‘서울시 성평등 언어사전 시즌3’에는 821명의 시민이 1,864건의 개선안을 제안했다.

재단은 이러한 시민제안 내용을 국어 및 여성계 전문가로 구성된 자문회의를 통해 우선적으로 공유·확산해야 할 법령· 행정용어 속 성차별 단어와 아예 삭제가 필요한 법령 조항 등을 선정, 발표했다.

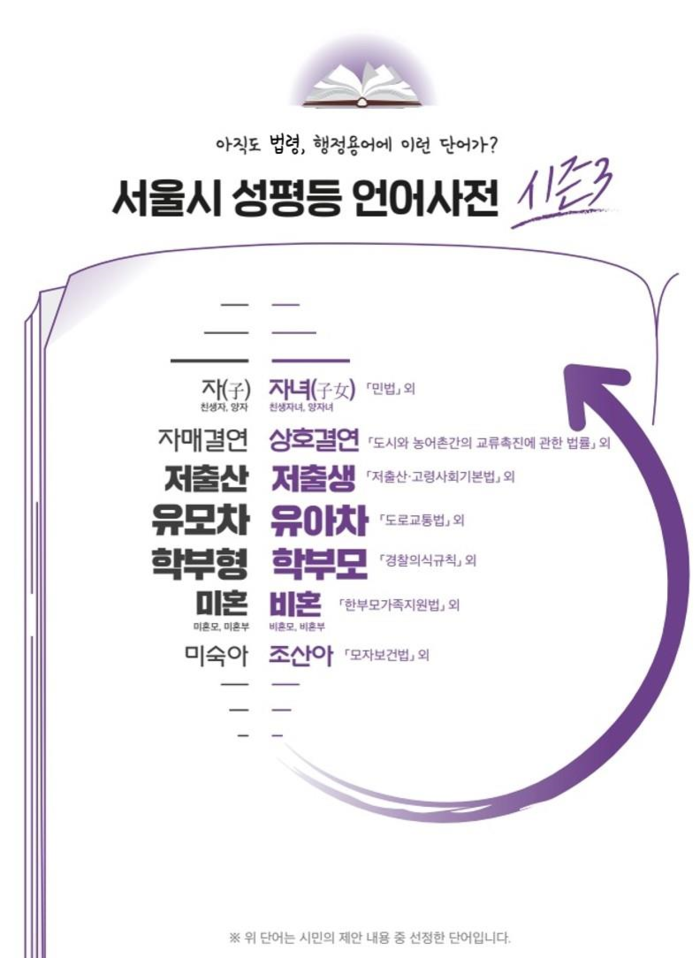

▲학교·사회에서는 쓰지 않는데 법령에만 여전히 학부형 ⇨ 학부모

‘학생의 아버지나 형이라는 뜻으로, 학생의 보호자를 이르는 말’인 ‘학부형(學父兄)’은 학교나 사회 등에서 거의 쓰이지 않고 있지만 '경찰의식규칙', '해양경찰의식규칙 등에는 여전히 남아있다.

▲정책·현장에서 이미 바꿔 쓰고 있는데 여전히 저출산 ⇨저출생

최근 지방자치단체, 국회, 미디어 등에서는 정책 등을 설명할 때 ‘저출산(低出産)’이라는 용어 대신 ‘저출생(低出生)’ 사용이 확산되고 있다. 출산율 감소와 인구문제의 책임이 여성에게 있는 것으로 오인될 수 있기 때문이다.

▲ 남성 중심 문화 바뀌는데 여전히 子·양자·친생자 ⇨ 자녀·양자녀·친생자녀

“아직도 아들만 가족이 될 수 있나요?” 남성 중심 가족문화 바뀌고 있는데 ’민법’, ’가족관계의 등록 등에 관한 법률’, ‘가사소송법’ 등에서는 아들인 남성만을 지칭하는 ‘자(子), 양자(養子), 친생자(親生子)’가 여전히 쓰이고 있어 이러한 단어들을 아들, 딸을 함께 포함하는 ‘자녀(子女), 양자녀(養子女), 친생자녀(親生子女)’로 바꿔야 한다는 제안이 많았다.

▲결혼 중심 문화 바뀌는데 여전히 미혼·미혼모·미혼부 ⇨ 비혼·비혼모·비혼부

“아직도 미혼 시리즈인가요?” 결혼을 (해야 하는데) 아직 못 한 상태를나타내는 ‘미혼(未婚)’이라는 단어 대신 결혼을 하지 않은 상태를 그대로 표현하는 ‘비혼(非婚)’ 사용이 늘고 있어 ’한부모가족지원법’, ‘가족 관계의 등록 등에 관한 규칙’ 등의 ‘미혼’ 시리즈는 적합하지 않다.

▲평등육아 요구 높아지고 있는데 여전히 유모차⇨ 유아차

인기 높은 육아 방송, 인터넷 육아 카페 등 일상에서는 평등 육아 개념에 반하는 ‘유모차(乳母車)’라는 용어 대신 ‘유아차(乳兒車)’를 사용하는 사례가 늘고 있지만 '도로교통법'에서는 ‘유모차’라는 단어가 여전히 쓰이고 있다.

시민들은 “아직도 아빠는 유모차를 끌 수 없나?”며 이제 법령도 ‘유모차’ 대신 유아가 중심이 되는 ‘유아차’로 표기해야 한다고 제안했다.

▲출산 중심 사회환경 바뀌는데 여전히 미숙아 ⇨ 조산아

‘조금 일찍 태어난 아기’를 '모자보건법'에서 ‘서투르고 부족하다’는 의미를 담은 미숙아(未熟兒)로 표현한 것도 개선이 필요한 차별용어로 꼽혔다. 뜻에 맞게 조산아(早産兒)로 바꿔 불러야한다.

▲ 평등 의식 높아지는데 여전히 자매결연 ⇨ 상호결연

“지역이나 단체가 돕고 교류하는데 왜 언니와 여동생 관계를 맺나요?” '도시와 농어촌간의 교류촉진에 관한 법률'등에는 ‘도농자매결연(姊妹結緣)’이라는 용어가 쓰이고 있어 성별에 대한 고정관념을 불러일으킬 수 있는 데다 도시와 농촌을 서열적 관계로 지칭하는 차별성을 표현하는 용어다. ‘한 지역이나 단체가 다른 지역이나 단체와 서로 돕거나 교류하기 위해 친선관계를 맺는다’는 의미에 맞게 ‘상호결연’으로 맞게 써야한다.

시대착오적이고 차별적인 법령 조항은 삭제하고 법령·행정 서식 등은 개선하자는 시민의 의견이 있었다.

▲손님이나 남자 중심으로 유흥접객원·첩 ⇨ 삭제

'식품위생법 시행령' 제22조는 유흥종사자의 범위를 “손님과 함께 술을 마시거나 노래 또는 춤으로 손님의 유흥을 돋우는 부녀자인 유흥접객원”으로 정의, 유흥접객원을 여성으로 지정하고 있어 성차별적 인식을 담고 있다. 또한, 유흥접객원 직업 자체를 인정하는 듯이 보여 성희롱과 성착취를 합법화할 우려가 있어 해당 조항을 삭제해야 한다는 의견이다.

'군 인사법 시행규칙'제56조는 현역 복무 부적합자 기준 중 하나로 ‘첩을 둔 사람’을 제시하고 있어 ‘축첩제도(국가나 사회에서 첩을 두는 것을 허용하는 제도)’ 가 사라진 현실에 맞지 않고 성차별적인 문구라 삭제가 필요하다.

▲법령에서 편부·편모 ⇨ 한부모 / 행정 서식에서 세대주+처 ⇨ 세대주+배우자

'보호관찰 등에 관한 법률 시행규칙' 별지 제8호 서식에는 차별적인 용어로 사용을 거의 하지 않고 있는 ‘편부(偏父: 어머니가 죽거나 이혼해 홀로 있는 아버지)’와 ‘편모(偏母: 아버지가 죽거나 이혼해 홀로 있는 어머니)’가 아직도 남아있다. ‘한부모’로 써야 한다는 여론이 형성됐음에도 불구하고 아직까지 편부,편모로 쓰고 사람들의 의식 개선이 필요하다.

한 지방자치단체의 ‘재난 긴급생활비 신청서’에 세대주와의 관계를 ‘본인’, ‘처’, ‘자’로만 구분해 적도록 해 남성 중심적 가족관계를 나타내는 성차별적 행정서식으로 지적됐다. 이것을 ‘본인’, ‘배우자’, ‘자녀’로 개선해야 한다.

이번 ‘서울시 성평등 언어사전 시즌3’에 의견을 제안한 821명 중 여성은 72.5%, 남성은 27.5%를 차지했다. 연령대는 30대(37.2%)가 가장 많이 참여했고, 40대(25.8%), 20대(21.1%)가 그 뒤를 이었다.

서울시여성가족재단 백미순 대표는 “무심코 사용하던 성차별 언어들을 시민제안으로 성평등하게 바꿔나가는 ‘서울시 성평등 언어사전’을 2018년부터 지속하며, 사회적으로 성평등 언어사용이 크게 증가하는 변화를 실감했다”며, “사회적 요구와 시민의 인식 수준은 높아졌지만, 아직도 법령 등에는 성차별 언어가 그대로 남아있어 이번 시민제안을 통해 법령 등도 성평등하게 개선되기를 기대한다”고 밝혔다.

[저작권자ⓒ 세계로컬타임즈. 무단전재-재배포 금지]