운송수지 적자에도 임원은 ‘억대연봉’ 방만운영

수백만원 흑자내도 업체에 거액의 인센티브 제공

서울시·시의회·정부, 원천적인 문제 해결 나서야

|

| ▲ 서울시가 최근 버스준공영제의 방만한 경영을 막고 대중교통 서비스의 공공성을 지키키 위해 개혁에 나섰다. 사진은 버스가 정류장에 도착한 모습. |

[세계로컬신문 김수진 기자] 서울시가 지난 6월 2일 버스 준공영제에 드디어 칼을 댔다.

방만한 경영을 막고 대중교통 서비스의 공공성을 지키기 위해서라는 것이 이유다.

버스 감차를 자율적으로 진행할 수 있도록 유도하는 장치를 마련하고 표준운송원가를 하루 1대당 6002원 감소한 68만4943원으로 결정했다.

또 산정기준을 조정해 폐차수입·보상금을 공동수입으로 귀속하고 초과 예비차 운송비지급을 중단한다는 방침이다.

임금인상률은 지난 10년간 최저수준인 2.4%로, 버스회사 평가기준을 개선했다.

버스준공영제는 버스업체의 운송수입금을 서울시가 공동 관리하고 업체별로 버스 대수와 운행거리 등에 따라 운행비용을 버스회사에 지급하는 제도다.

지난 2004년 준공영제를 실시한 서울시를 비롯해 인천, 부산, 대구, 대전, 광주에서 시행 중이다. 2015년 기준 서울시 내 버스업체는 66개이며 358개 노선, 버스 7485대이며 종류에는 간선버스(3703대), 지선버스(3462대), 광역버스(250대), 순환버스(25대), 심야버스(45대)가 있다.

버스 준공영제 도입 이유는 안정적인 버스 회사 운영을 통해 대중교통 서비스 확보다.

서울시는 2001년부터 안정적인 버스 서비스 제공을 위해 적자노선에 보조금을 지원하기 시작했는데 본격적인 준공영제는 2004년 ‘공공성 확보’라는 공영제의 장점과 ‘민간의 운영을 통한 경영 효율화’라는 민영제의 특성을 결합해 현재의 버스 준공영제를 도입했다.

실제로 제도 도입 후 버스업체의 안정화로 버스운전기사 처우가 무척 좋아져 연봉도 서울시내버스 기준 평균 4700만원 가량인 것으로 알려졌다.

또 대중교통 서비스도 그만큼 좋아져 시민 만족도도 매년 상승하고 있다.

하지만 재정지원에 허수가 많다는 지적도 계속해서 이어지고 있다.

2015년 서울연구원에서 발표한 ‘서울시 버스 준공영제 정착 위한 재도화 타당성’ 자료에 따르면 서울시와 서울버스조합과 준공영제 협약을 체결한 지 10년이 다 되도록 관련 협약이 단 한 번도 개정되지 않았었다.

그리고 그 협약에도 적정이윤 보장은 명문화돼 있지만 부채처리에 대해서는 구체적인 대책이 없다는 점도 문제로 지적돼 왔었다.

특히 운행비용 정산의 기준이 되는 표준운송원가가 너무 높게 상정돼 있다는 점이 가장 큰 문제점으로 손꼽힌다.

표준운송원가 산정을 위해서는 버스 대당 들어가는 총 운송비용을 계산해야 하는데 총 운송비용에는 크게 가동비와 보유비로 나뉜다.

가동비는 운행되는 경우에 한해 지급되는 금액으로 연료비와 타이어비, 운전직 인건비가 속한다.

보유비는 임원·정비직·관리직 인건비, 정비비, 차고지비, 차량보험료, 차량 감가상각비, 기타 관리비, 기타 차량유지비, 기본이윤, 인센티브인 성과이윤으로 구성돼 있다. 이때 운행하지 않는 예비차량, 즉 잉여차량도 보유비 지급대상에 해당한다.

서울연구원에 따르면 표준운송원가는 2004년 44만1671원에서 2014년 70만5407원으로 약 59.7%(26만3778원) 증가했다.

서울연구원은 “2004년부터 매년 물가상승률 3%만큼만 상승했다면 2014년 표준운송원가는 59만3569원이고 인건비는 37만8840원이 돼야 한다”며 “현재 70만5407원(인건비 46만575원)과 비교할 때 표준운송원가가 크게 증가했다”고 밝혔다.

즉 서울시가 10만원 이상을 더 지원한 것. 현재 서울시가 버스업체에 지급하는 재정지원금은 매년 2000억원에서 3000억원에 달하고 있는 것으로 확인됐다.

이에 대해 몇몇 버스업체 관계자들은 실제 이익률은 1~2%에 불과하며 적정이윤도 타 광역시와 비교해 서울시가 가장 낮다고 주장했다.

|

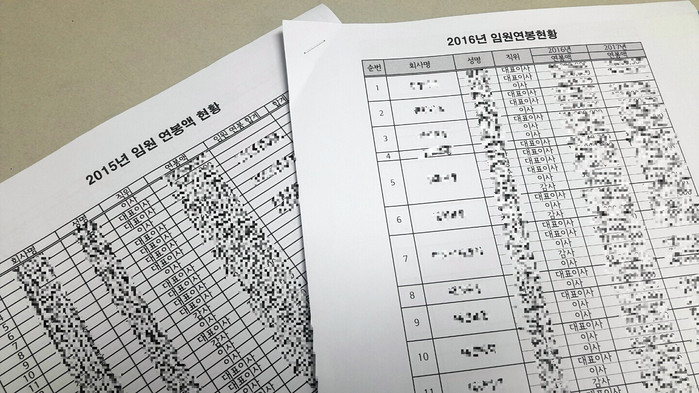

| ▲ 본지가 입수한 서울 버스업체 임원 연봉 현황. |

버스업체의 낮은 이익률 주장에도 불구하고 임원 연봉이 억대에 달해 문제라는 주장도 제기됐다.

서울시의회 김용석(더불어민주당, 도봉1) 의원에 따르면 서울시의 시내버스가 준공영제 시행이후부터 2014년까지 원활한 시내버스 운행을 위해 지원한 재정지원금이 2조3000억원 규모에 달하고 서울시 66개 시내버스 운송업체 중 65개 회사가 운송수지 적자임에도 임원 전원이 억대 연봉을 받고 있는 회사가 8개 회사에 이르고 있다.

실제로 A운수회사의 경우 3년 연속 100억원대 규모의 운송수지 적자(2012년 94억원, 2013년 98억원, 2014년 115억원)를 내면서 버스회사 대표인 임원의 경우 3년 연속(2012년 5억4700만원, 2013년 5억4900만원, 2014년 5억5000만원) 5억원 이상의 고액 연봉을 받는 등 방만하게 운영되고 있는 것으로 확인됐다.

이에 김 의원은 서울 시내버스업체 임원 인건비 한도를 서울시가 권고해야 한다는 ‘시내버스 재정지원 및 안전 운행기준에 관한 조례 일부개정조례안’을 발의해 통과됐다.

서울시가 임원 인건비 연간 한도액을 권고하고 사업자 준수에 따라 여부를 평가에 반영할 수 있게 된 것.

하지만 김 의원은 이 마저도 한계가 있다고 지적했다. 이는 ‘권고’이지 ‘의무’가 아니기 때문이다.

버스업체가 법인으로 등록돼 있어 대표이사의 선임과 운영 등에 관한 사항은 상법상 정해진 요건을 따를 수밖에 없는 실정으로 법 구조상 조례가 상위법인 상법을 어길 수 없어 조례안의 영향력이 미미할 수도 있다는 것이다.

김 의원은 “버스업체 임원이 자신들의 인건비를 결정할 수 있도록 돼 있는 법 상, 조례의 한계가 분명히 있을 것”이라고 지적했다.

나아가 인센티브 기준에도 문제 있다는 지적도 제기됐다. 효율적인 경영을 돕기 위해 서울시가 흑자 운영한 업체에 가점을 하고 사실상 인센티브를 지원하고 있는데 과도하게 지원된다는 주장이다.

이름을 밝히지 않은 한 관계자는 “몇 백, 몇 천만원만 흑자가 되기만 해도 버스업체에 인센티브를 제공하고 있다”고 밝혔다.

물론 해당 지원금이 운전기사와 버스 및 운영 지원에 사용될 수 있지만 현재 과도하게 집행되고 있는 임원 인건비로 흘러들어갈 수도 있다는 의혹도 흘러나오는 것이 사실이다.

한 서울시의원은 “최근 버스비리가 불거져 나오고 있는데 준공영제에서 발생하는 법의 사각지대를 업체가 악용한 사례가 적지 않다”며 “이번 서울시의 준공영제 부분 손질을 시작으로 원천적인 문제를 해결하기 위해 서울시와 의회, 나아가 정부가 나서줘야 할 시점”이라고 지적했다.

[저작권자ⓒ 세계로컬타임즈. 무단전재-재배포 금지]