|

| ▲ 하의도 피견형(披肩形)(사진 왼쪽)과 여의도 정박형(碇泊形) |

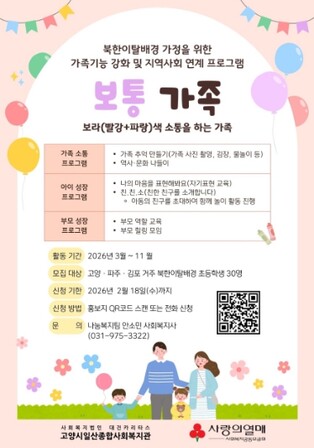

여의도와 하의도는 직접 답사한 적이 있고, 정서적 어감이 통한 것이 있어서 뭔가 공통된 부분이 있지 않을까 생각하고 자료를 수집했다. 여의도하면 국회의사당과 공영 방송국이 생각나고, 하의도하면 김대중 전 대통령이 먼저 떠오른다. 그만큼 두 섬이 차지하는 상징적 비중이 매우 크다.

여의도와 하의도는 버려진 땅이었고, 왕실과 관련이 있으며, 바람이 세고, 도수맥(渡水脈)이 흐른 점이 공통점이다. 고려시대 여의도는 사람이 살았다는 근거가 없고 세종 때 여의도에 목장으로 왕실에서 관리했다는 《세종실록》에 기록되어 있다.

하의도는 지방 뜨내기들이 모여 제방을 구축하여 땅을 일구어 살았다는 기록과 선조의 딸 정명 공주의 면세전 20 결이 있었다는 《영조실록》에 기록되어 있다. 그리고 풍수적으로 두 곳은 물 가운데 있는 섬으로 홍수로 모래가 쌓여 섬이 형성된 정박형(碇泊形) 여의도와 12만 년 전까지 육지에 이어진 하나의 소반도(小半島)가 해수면 상승으로 형성된 섬이 하의도이다.

두 섬의 한자표기에 있어서 여의도는 汝(강물이름 여), 矣(어조사 의), 島(섬 도)이다. 쓸모없는 땅이라 하여 “너나 가져라!”라는 말은 한자 해석의 오류에서 기인한 속설이며, 중국 하남성 여강(汝江)처럼 ‘물이름 여’ 자를 사용하고 있다.

하의도는 荷(멜 하), 衣(옷 의), 島(섬 도) 자인데, 荷(연꽃 하) 자로 잘못 알고 있다. 《新安說話集》에는 멜 하(荷) 자로 옷을 메어 당기는 형국이라고 기록되어 있다. 즉 웃옷을 벗어 어깨 위에 들쳐 메고 가는 피견형(披肩形)으로 망매산 정상에서 살펴보면 확연히 알 수 있다.

|

| ▲이동환 풍수원전연구가 |

그리고 여러 매체에서 여의도와 하의도는 연화부수형이니, 행주형이니 거북형이니 하며 주장하는데, 전문가들은 ‘물형론’을 별로 신뢰하지 않는다.

여의도는 한북정맥에서 발원한 음(陰)의 용맥과 양(陽)의 한강수가 교배해 서울의 보국 기운을 형성하고 있다. 이러한 에너지가 한국의 수도의 위상과 경제, 문화, 교육의 중심지로 발전함은 물론 국민의 눈과 귀를 열어준 방송업계가 뜨겁게 번창하고 있다. 반면에 물이 흘러간 여의도 끝에 위치한 국회의사당은 흉지로서 투쟁만 일삼기 때문에 정치적 균형과 민의가 반영하기 위해서 언젠가는 국토 중앙에 배치되어야 한다.

하의도는 바닷속은 육지와 섬, 섬과 섬을 연결해주는 도수맥이 뻗어 있고, 해류가 조석수(潮汐水)의 기운이 세게 작용하고 있다. 하의도로 건너온 맥이 망매산(150m)을 거쳐 전역으로 거미줄처럼 연결돼 있고, 물 위로는 교량이 섬마다 연결되면 한반도 별천지가 될 것이다.

백두대간의 정기가 마지막 여의도에 뭉쳐 발산 중에 있고 서해의 조류의 기운이 품고 있는 하의도 두 섬은 앞으로 제4차 혁명시대에 ‘서해의 웅비’ ‘세계 속의 웅비’로 거듭 비상하리라 확신한다.

[저작권자ⓒ 세계로컬타임즈. 무단전재-재배포 금지]